ベンソン 『ザ・バンク』を工房主の趣味で修理した記録。

ベンソン 『ザ・バンク』

なんとなく、無性に古い時計がやりたくなりまして。

eBayオークションにて100ポンドちょっとあまりで落札したもの。風防にヒビが入っており、ゼンマイは切れていて動かないとのこと。自分で買っておいて言うのもなんだが、それでこの値で売れるんだから、たいしたもんだ。

さあて、どうやってやっつけるべ。

さっそく裏蓋をあけて中身をみていきます。

ベンソンの『ザ・バンク』は19世紀後半の英国を代表する売れっ子。それまでは王侯貴族とかビクトリア朝の特権階級(ファーストクラス)しか持ち得なかった懐中時計が、市民社会の発展とともに急速に大衆へと広まっていくなかで現れたブランドであり、このモデルはその中でもとくに数多く製造されたうちのひとつ。これまでひたすらご紹介してきました時計の修理記事は、一番古くても20世紀前半ごろのものがせいぜいでしたが、とうとう19世紀の壁を突破してさらなるいにしえの世界へと足を突っ込んでいくのでした。日本では江戸後期〜幕末の動乱から明治のはじめ頃までの時代のものです。

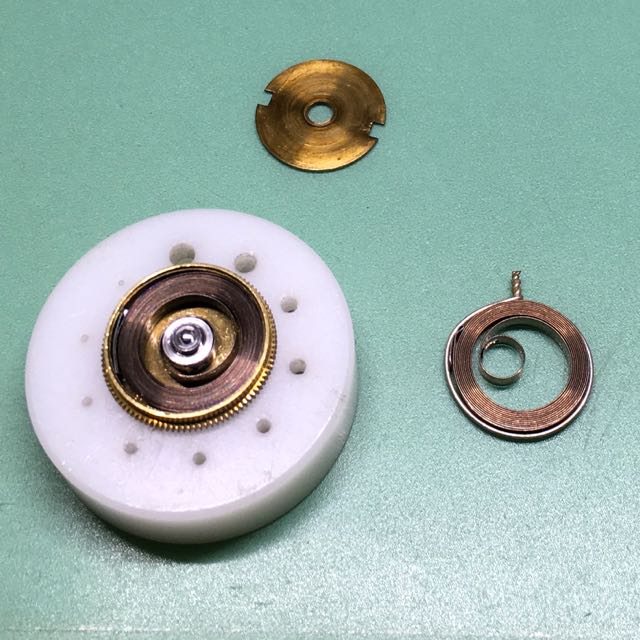

バランスを分解したところ。

油はすっかり乾ききって、汚れがたまったままであり、いつしかサビが出て腐蝕がすすんでしまったようです。こうなると、天真を交換するしかありませんが、20世紀のように交換用パーツをメーカーが用意しているようなアフターサービスなる概念はまだそこまで進んでいない時代ですので。そんなもんはどこにもありゃせんのです。時計師が天真作れなかったら、そこでアウト。交換パーツ頼みの技術しかなければ、もう手も足も出ない世界です。これより三役。敷居が高い。

ムーブメントを分解したところ。

パーツ点数は少ないものの、あちこちサビがあったりして、磨き直したり修正したりが必要です。それだけでも半日以上、場合によっては何日もかかる仕事です。幸い今回は天真を除くと致命的な部分がサビているものはなく、私の守備範囲でなんとかいけそうな按配。

香箱をあけてゼンマイを交換します。

ゼンマイは切れているということでしたが、切れているのではなくて変形して香箱真のカギに穴が収まらず、空回りして巻き上げできない状態でした。ちょうどよいサイズのもので年代物のゼンマイをみつけたので、この際交換することに。ゼンマイなどいくつかの共通パーツに限り、交換用のものが作られていたようです。ベンソン純正というわけではなく、ゼンマイを作る専門のメーカーがあって、ベンソンもまたそこからゼンマイを仕入れていたというわけです。自社一貫製造体制のいわゆるマニュファクチュールというのはスイスではすでにそのはしりとなるブランドも出始めてきてはいましたが、本格的にそういったメーカーが出て主流になっていくのは20世紀になってからです。

交換したところ。古いゼンマイはずいぶん巻きが乱れています。くたびれちゃいましたね。

これも交換用パーツがいつも簡単に手に入るとは限らないので、なければ古いものを加工しなおしてなんとか騙し騙し使うほかありません。性能うんぬんなどは二の次で、まずは動いて使えれば良しと、そういうつもりでないと直せません。

ゼンマイの端のようす。

折り曲げて加工したあたりに、時代を感じさせます。職人さんが手仕事でグニャリと曲げました、というのが見てわかりますね。元のゼンマイのほう(一つ手前の画像参照)をみると、端の加工が違うことがわかります。ベンソン仕様なのか自社生産なのかまでは分かりませんが。ともかく全く同じモノなんてまず現在では手に入らないです。ゼンマイの厚みや幅をノギスで測って、ひたすら条件が一致するか限りなく近い品を目を皿のようにして探すことになります。

外装ケースも分解して洗浄します。

英国らしく、スターリングシルバーです。厚みもあって堅牢で頑丈なつくりです。研磨して研ぎ直しても、まだ十分すぎるほど強度がありそうですが、あえて研磨などはいたしません。その黒ずんだ銀のおりなす独特の渋みある輝きのなかに、かつての時代の面影を見出すアンティークファンは多いです。まあ、あんまり使用感があるのも私は趣味でもありませんので、汚れだけは落としました。それでも、コインエッジやエンジンターンのギローチェ模様の擦り切れた様などに、以前の持ち主によって使われ続けてきたのであろう痕跡を認めることができます。

製造から百年以上にわたって刻まれた歳月の重みと、長く愛された風格を感じます。

割れた風防を交換します。

これも時代モノですが、当時と同じ有機ミネラルガラスは、フランスのVTFクリスタルとして今でも比較的入手は容易です。ただ、ケースのサイズはまちまちなので、現物に合わせて手持ちから選び出します。今の感覚では驚くかもしれませんが、この時代の製品はひとつひとつ微妙にサイズが違うのです。組み上げるときにピッタリになるよう、ケースやムーブメントの取り付けダボなどを削ったり調整したりと、これも手仕事により組み上げていただろうことが見て取れるつくりになっております。同じモデルなら、交換用ムーブメントを入れ替えればピッタリ同じ、などという代物ではありません。そんなものは20世紀になってからの話。

ちょうどピッタリのサイズがありました。

一口にザ・バンクといっても、収められるケースの形状やムーブメントには何種類ものバリエーションがあり、ベンソンの当時の広告を見ますと、注文者のほうでムーブメントとケースの組み合わせを選べるようになっていたようでもあり、そうなると組み合わせは何十種類にもなります。しかも、数年おきごとにムーブメントの仕様も変更されたりしていて、とても「ザ・バンク用」などという括りでは共通パーツなど作りようがない状況だったわけです。まあ、ある程度同じ時期に作られた設計や作り手の同じ同一ロットのような品であればまるまる中身やパーツの一部を交換するなんてことももちろん出来たでしょうが、あくまでそれは当時の話。現在では過去の全期間に製造されたものの中から、バージョンや製造時期の違うものがランダムにポツポツと骨董市場に出ては消える状況ですから、そんな都合よく同じ時期に作られた交換用の品などは入手できないわけです。

極端に言えば、共通しているのはザ・バンクという名前だけで、どれもが全く同じものがひとつとして存在しない一点モノの陶芸品のようなモノとして、オークションなどに出てくるわけです。

こちらは時刻調整モードに切り替えるためのピンの部分。

このモデルは、オニオン・クラウンをそのまま普通に回せばゼンマイ巻き上げ、ピンを押しながら回すと時刻合わせモードになる、とそういうお品。そのピンの部分ですが、なぜかここだけ真鍮で作られている。別に使えないわけではないのですが、なんとなくオンリー・ワン的な趣向を凝らしてみたい動機にかられ、旋盤で自作してみることに。ついでに蛇足ながらゴムも巻いて防水仕様にしてみたり。もう立派な改造だか何だか。

どうせこの世にひとつしかない自分だけのものなら、好きなようにしようと思ったのです。(客のものでは絶対にやらないですが)やるなら墓まで持っていくつもりで。

セットしてみたようす。

墓から掘り出され後世の人間が見たとしたら「プッ。なんだこれ?」と笑うかも知れない。

まあ、使えるからいいじゃないか。オリジナルと同じであるということに、いったいどれほどの意味があると言うのかね?キミは博物館でもやるつもりなのか。

その型で押されたような思考パターンにはまるのは、オレはもうウンザリなんだ。ささやかな反抗。

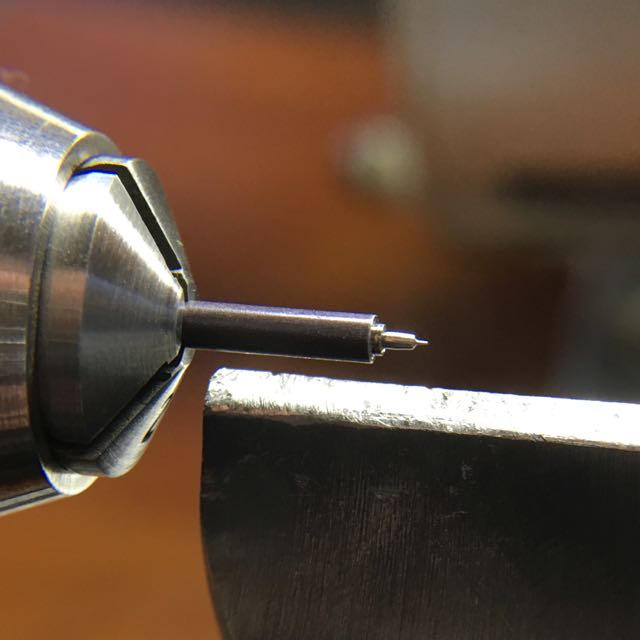

そして、たのちい旋盤工作の時間になりました♪

「ダンナ、天真のほうを忘れていやしませんかい?そんな瑣末なポッチにこだわっている暇はありませんぜ」という、時計の声が聞こえたかどうかは定かではない。

手バイトを握って、ブルースチールをごりごりと削っていく。

「まあ見ていろや。いまに立派に再生してみしてやっからよ。」

完成間際のところ。

ひさしぶりにやって、ずいぶん腕が落ちたもんです。それでもまあなんとか形にはなってきました。

上がオリジナル。下が私が別作したもの。

頭をちょんぎったのは、大事をとって安心パターンで取り外しをしたから。(詳しくはロレックスの過去記事を参照)

ジツは2本目でようやく完成。

一番上が1本目。2本目にくらべると、足がだるい。寸法も狙いを外して短くなってしまったので、使い物にならず。気を取り直して作り直したところ、徐々に昔の勘を取り戻し、いくぶんかはシャープできっちりした足に。それでも全盛期の私からみたら屁みたいな出来栄え。

「しょうがあんめ。(仕方ないでしょう)キョービのお客は手仕事に金払ってまでやろうとしねえで、出来合いのモンをさらっと交換しちまってこちとら商売にならねえ。腕でもなんでも落ちまさぁね。」

これはオリジナルの全長

約5.48mm

別作したほうの全長

約5.50mm

オリジナルより100分の2mmほど長いが、これは狙い通り。わずかに長く作る。あとから削ってしまうのは簡単だが、のばしたいと思ってもどうにもならない。

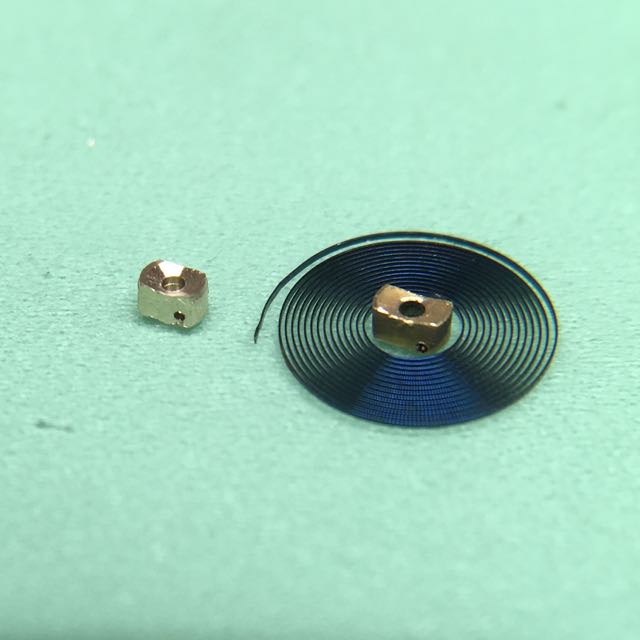

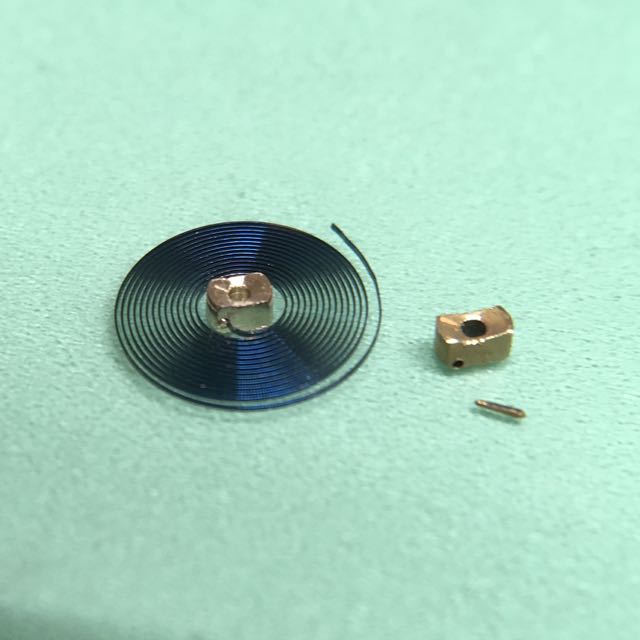

こちらはヒゲとヒゲ玉のようす。

オリジナルの天真と全く同じサイズに作れば、この部分はそのまま取り付けできるはずだが、まあ自作天真にあったヒゲ玉もこの際だから作ってみることにしました。

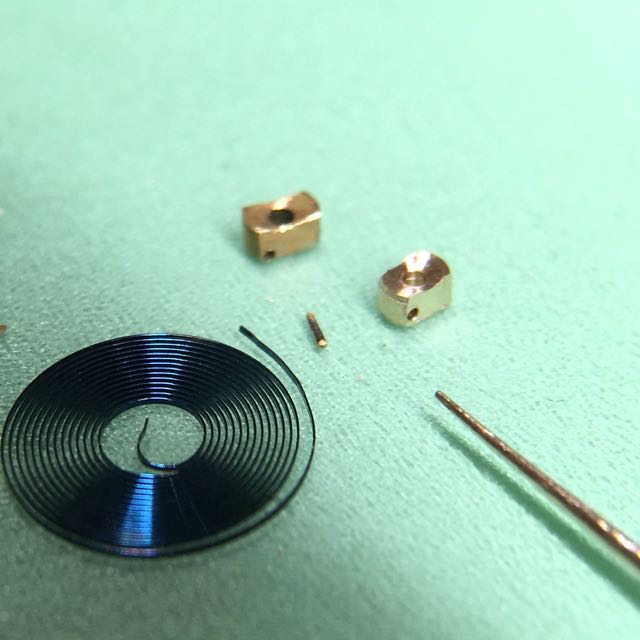

ヒゲをヒゲ玉から取り外したところ。こんな作りになっているのです。

私が別作したものは少し径を小さくしてあります。留め金も真鍮の削り出し材を作って、これをヒゲと一緒に穴に突っ込みます。

あまった部分をカッターでちょきん、と切る。

指がずいぶん巨大に見えますが、まあこういうサイズ感のシロモノ。

みかんのタネに穴あけて針金とおしてトゲで留めるの。誰でもできるよ♪

移植手術の完了。

あとは天真ともろとも、天輪と振り座をつけて、振れ取り、中心だし・水平だし、片重り調整など一連の作業に続く。(作業のようすは省略します。詳しくはこれも過去記事でも参照してください)

もうすぐ世の中ひっくり返っちまうのさ。

私は、自分にできる仕事で、好きな仕事が見つけられて、それでメシが食えて幸せだ。

明日がどうなるかわからないけれども、これからもたぶんそうやって生きていくだろうし、そのつもりなのだろう。

神様がきっといいようにしてくれる。

バランスが組み立てできたので、地板に仮組みして仕上げの調整。

軽く振ってやると、クルリと回転した。再生の産声をあげる瞬間。

「ほれ。みたか」

あー、恐れ入った恐れ入った。

これはね。きっと時計の神様がいて、私という器を遠隔操作か何かで操ってなさってござるのさ。だからできないわけはない。

ムーブメントの完成と測定。

左上)ダイヤル・アップ 振り角 205° 歩度 +020 sec/day

右上)ダイヤル・ダウン 振り角 210° 歩度 +029 sec/day

左下1)クラウン・アップ 振り角 163° 歩度 +005 sec/day

左下2)クラウン・ライト 振り角 155° 歩度 +033 sec/day

右下3)クラウン・ダウン 振り角 149° 歩度 +048 sec/day

右下4)クラウン・レフト 振り角 138° 歩度 +015 sec/day

だいたい日差0〜30秒といったところか。振りは出ないね。元の性能はきっと立派だったのだろうけれども。少し私の腕が足りなかったね。ごめんよ。勘弁しておくれ。これからたまには私のお気に入りとしてずっと使ってやるからさ。

ケーシングと剣つけ。

なんと針はソリッド・シルバーで作ってあります。裏返すとヤスリの目の跡があって、これも手仕事で職人さんが作ったのだと判るもの。

いわゆるビクトリア様式の文字盤は、ベンソンに限ったことではなく、19世紀の時計はほとんど全てといってよいくらい同じ顔。こうだ、と決めたら皆同じ。ある意味おそろしいが、人間なんていうものはそんな危うさを持っているのだろう。この百年で時代は大きく進化したように見えて、人間が進歩したとは思わない。むしろ、生まれたときには周りになんでも揃っていて、そのどれもが完璧であり、ブラックボックス化したなかで育って、いったいどれほど人間が有能でクリエイティブになるというのか。せいぜい他人のふんどしで相撲をとっているのに、自分はできると錯覚するのが関の山。そんなやつらばかりの世の中だ。

文字盤を拡大したようす。

筆記体で"J.W.Benson London"と銘が入っています。よく見ると印字ではなく筆で書いたものだとわかります。さらにインデックスも筆とコンパスなどを駆使して手描きされているものだと気づきます。まさにひとつひとつの時計は、手作りだったのです。どれ一つ同じものがないというのは、あながち誇張ではありません。

裏蓋側からみたようす。

バランスはゆったりと、心地よい音とともに回っています。

毎時16200振動の4.5Hz

耳を近づけますと、チッチテンテン♪と独特の響きを伴ってビートを刻んでいます。なんだか安心するテンポなのです。比較しますと、5振動の現在ではロービートとされている時計でさえ、その刻音はせっかちでせわしなく感じるくらい。たった毎秒0.5hzの差なのに、印象がまるで違うのです。

「さあ急げ!」とせき立てられるようなハイビートは、人類を奴隷のようにコキ使って精神をすり減らし、逃げ場のない道へと追い込んだのではないでしょうか。

「さあ学校!」「さあ仕事!」「さあ!さあ!」と。

いったい、その先に何があるというのか。

修理前(左) 修理後(右)

くたびれていた表情が、明るく変わりました。

手作りの時代のものは、手仕事でしか直せない。

これが今回、やってみて実感したことです。

機械式時計は、人間の手の技を最高度にまで駆使して、その性能を競ってきました。

ところが、その役目はコンピューターとロボットに置き換わっていきました。

やがて、いつしか所有欲を満たすだけの、単なるモノに成り下がってしまったのではないでしょうか。

性能は進化したのかも知れません。しかし、それを使う人間のほうはどうなんでしょうね。